微信號:13677334088

微信號:13677334088添加微信好友, 詳細(xì)了解產(chǎn)品。

知識中心

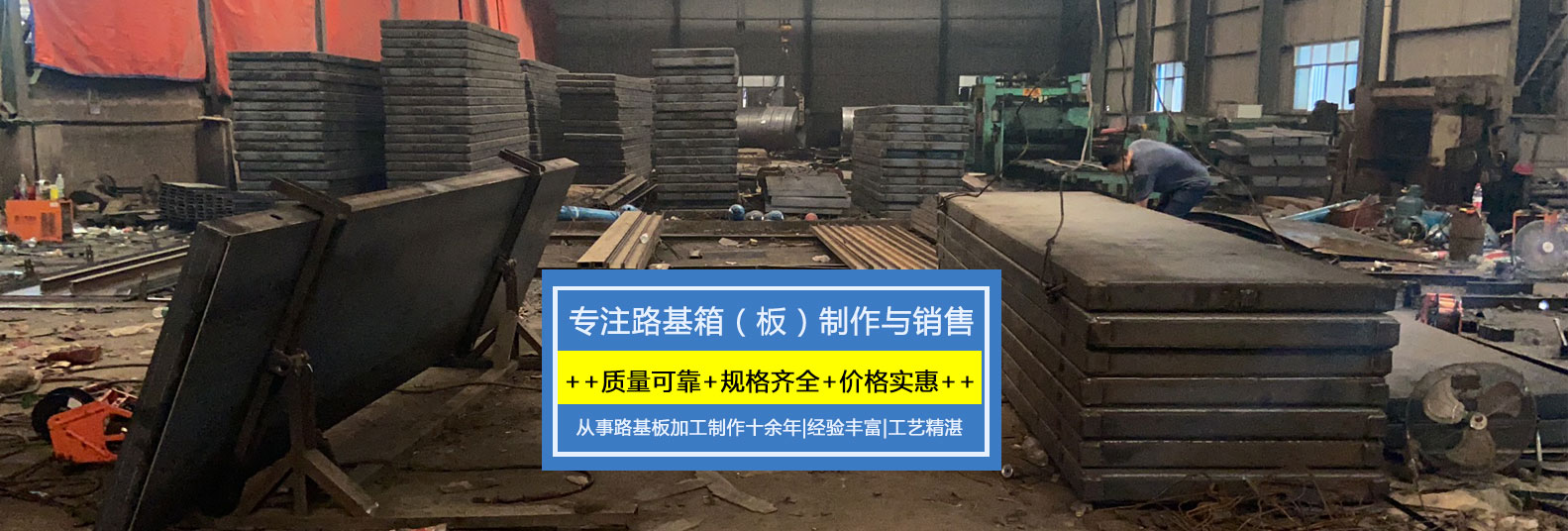

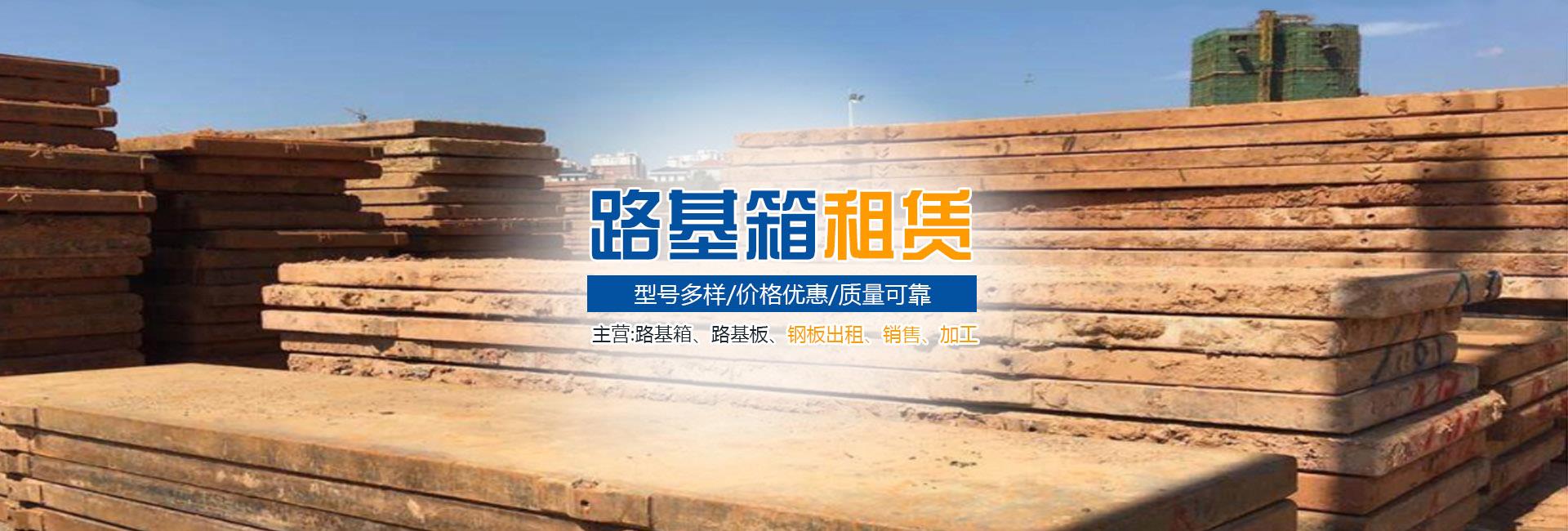

湖南國海工程設(shè)備有限公司

聯(lián)系電話:13677334088

業(yè)務(wù) QQ:9074267

郵箱地址:9074267@qq.com

公司地址:湖南長沙市天心區(qū)南倒脫靴009-012號402房

公司官網(wǎng):www.0r16.cn

聯(lián)系我們

信息來源:www.0r16.cn | 發(fā)布時間:2025年07月20日

路基箱作為臨時或半永 久性道路、作業(yè)平臺的重要支撐結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)設(shè)計與承載能力優(yōu)化是保障工程安全、提升施工效率和降低運(yùn)營成本的關(guān)鍵。以下從結(jié)構(gòu)設(shè)計原理、關(guān)鍵影響因素以及優(yōu)化方向三個方面進(jìn)行深入探討:

一、路基箱的結(jié)構(gòu)設(shè)計要點

1. 模塊化設(shè)計

- 路基箱通常采用標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化結(jié)構(gòu),便于運(yùn)輸、組裝與拆卸。

- 常見形式包括矩形板狀結(jié)構(gòu)、蜂窩式結(jié)構(gòu)、桁架結(jié)構(gòu)等,可根據(jù)項目需求靈活組合。

2. 材料選擇

- 高強(qiáng)度鋼材:如Q345、Q420等低合金鋼,具有良好的抗壓、抗彎性能。

- 復(fù)合材料:部分輕型路基箱采用玻璃纖維增強(qiáng)塑料(FRP)或碳纖維材料,適用于環(huán)保敏感區(qū)域。

- 表面處理:防滑紋路、熱浸鍍鋅或噴涂防腐涂層,提高耐用性和安全性。

3. 連接方式

- 機(jī)械連接:通過螺栓、卡扣等方式實現(xiàn)快速拼接。

- 自鎖結(jié)構(gòu):部分高 端產(chǎn)品采用自對中、自鎖定系統(tǒng),確保整體穩(wěn)定性。

- 柔性鉸接:適應(yīng)不平整地形,避免因局部沉降導(dǎo)致結(jié)構(gòu)斷裂。

4. 內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)

- 內(nèi)部常設(shè)置加強(qiáng)筋、橫梁或空心格柵結(jié)構(gòu),以增強(qiáng)剛度并分散荷載。

- 設(shè)計時需考慮剪切力、彎矩及疲勞應(yīng)力的影響。

二、影響承載能力的關(guān)鍵因素

1. 荷載類型

- 靜態(tài)荷載:如固定設(shè)備、堆載等。

- 動態(tài)荷載:如重型車輛、工程機(jī)械反復(fù)通行。

- 沖擊荷載:如起重機(jī)吊裝作業(yè)產(chǎn)生的瞬時壓力。

2. 地基條件

- 地基承載力不足會導(dǎo)致整體下沉或局部塌陷。

- 對軟土地基,應(yīng)結(jié)合土工格柵、碎石墊層或樁基礎(chǔ)共同使用。

3. 環(huán)境因素

- 溫度變化可能引起熱脹冷縮,影響連接部位的穩(wěn)定性。

- 潮濕、腐蝕性環(huán)境要求更高的防腐性能。

4. 使用周期與頻率

- 高頻次、長時間使用的場景,對材料疲勞強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)耐久性提出更高要求。

三、承載能力優(yōu)化策略

1. 拓?fù)鋬?yōu)化與有限元分析(FEA)

- 利用CAE軟件(如ANSYS、ABAQUS)對路基箱進(jìn)行受力模擬,優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局。

- 識別薄弱環(huán)節(jié),合理布置加強(qiáng)結(jié)構(gòu),減輕整體重量同時保證強(qiáng)度。

2. 材料升級與輕量化設(shè)計

- 在滿足承載要求的前提下,采用高強(qiáng)度輕質(zhì)材料(如鋁合金、高性能復(fù)合材料),降低自重,提高運(yùn)輸效率。

- 應(yīng)用新型涂層技術(shù)提升耐磨、抗腐蝕性能,延長使用壽命。

3. 智能傳感與實時監(jiān)測

- 在關(guān)鍵節(jié)點嵌入傳感器,監(jiān)測應(yīng)力、變形、溫度等參數(shù),構(gòu)建“智慧路基箱”。

- 實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的維護(hù)決策,提前預(yù)警潛在失效風(fēng)險。

4. 多層級協(xié)同承重體系

- 將路基箱與SPMT(自行式模塊運(yùn)輸車)、土工布、排水系統(tǒng)等結(jié)合使用,形成綜合承載體系。

- 在復(fù)雜地質(zhì)條件下,可與深層攪拌樁、預(yù)壓加固等軟基處理技術(shù)配合應(yīng)用。

5. 綠色設(shè)計理念

- 使用可回收材料,減少資源浪費(fèi)。

- 推廣模塊化重復(fù)利用模式,降低全生命周期碳足跡。

四、典型案例參考

| 工程類型 | 承載要求 | 結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施 | 效果 |

|---|---|---|---|

| 臨時橋梁通道 | ≥80噸軸重 | 雙層桁架結(jié)構(gòu)+高強(qiáng)度鋼板 | 穩(wěn)定承載,無明顯變形 |

| 海上風(fēng)電施工平臺 | 高鹽霧腐蝕環(huán)境 | 不銹鋼結(jié)構(gòu)+防腐涂層 | 使用壽命延長至10年以上 |

| 考古現(xiàn)場保護(hù)平臺 | 極 低地面壓力 | 蜂窩結(jié)構(gòu)+緩沖墊 | 地面沉降<1mm |

五、未來發(fā)展方向

- 智能化集成:與物聯(lián)網(wǎng)、AI算法結(jié)合,實現(xiàn)自動調(diào)平、故障診斷等功能。

- 綠色可持續(xù):推廣低碳制造工藝和再生材料應(yīng)用。

- 標(biāo)準(zhǔn)化與國際化:推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,提升國際競爭力。

- 定制化服務(wù):根據(jù)工程特殊需求提供個性化設(shè)計方案。

總結(jié)

優(yōu) 秀的路基箱結(jié)構(gòu)設(shè)計不僅在于外觀的合理性,更在于其內(nèi)在力學(xué)性能的精 準(zhǔn)匹配。通過科學(xué)的承載能力評估、合理的結(jié)構(gòu)優(yōu)化手段和先 進(jìn)的材料與技術(shù)應(yīng)用,可以顯著提升路基箱在各種復(fù)雜環(huán)境下的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。未來,隨著工程技術(shù)的進(jìn)步,路基箱將朝著更加高效、智能、綠色的方向發(fā)展,成為現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要支撐工具。

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

添加微信

添加微信

電話咨詢

電話咨詢